Comme d’habitude, 2025 a été une grande année de musique. L’adage reste le même : si tu n’as pas trouvé preneur et que tu n’as pas écouté de bons disques, c’est que tu n’as pas su chercher. L’offre est à peu près infinie, il suffit de savoir comment circuler.

Chercher des albums qui me stimulent, quel qu’en soit le style, est pour moi une activité rafraîchissante, qui me sort de mon tropisme psychédélique électronique chelou, qui me met en contact ou me remet en contact avec des affects inhabituels ou lointains. Ainsi mon top contient du breakcore, du post-rock, du rap conscient, du death technique, du screamo et autres joyeusetés qui ne sont pas censés être ma tasse de thé quotidienne. Et ça fait du bien.

Avant d’attaquer mon classement, avec comme je le fais habituellement parfois plusieurs albums sur la même marche (c’est donc un top 25 avec 37 albums), je vais parler brièvement de mes flops. Pas pour dire du mal gratuitement, mais pour analyser pourquoi on n’aime pas des albums qu’on voulait aimer (et qui sont adulés par des personnes pour qui j’ai le plus grand respect). C’est une réflexion pas inutile, qui permet de comprendre ses propres critères de jugement. Ma déception la plus franche aura été le deuxième album d’Aya, Hexed. À la première écoute de celui-ci, dès le deuxième titre, j’ai pensé avec autorité que ce serait mon album de l’année. C’était au printemps dernier. J’ai été en 5 minutes soufflé par cette déflagration entre punk et hyperpop cauchemardesque. Mais les écoutes complètes et répétées ont eu raison de mon enthousiasme : Hexed perd assez vite le fil de ses premiers morceaux, digresse vers le downtempo et l’ambient sans grande réussite et, tue l’amour suprême pour moi, s’effondre à cause d’un mastering à mon sens complètement raté. Qui dit violence, agression sonore, dit forcément dynamique. Or ici, chaque explosion est sévèrement réprimée par un limiteur trop autoritaire. Résultat, Hexed est bruyant mais désespérément plat.

Pour des raisons similaires je n’ai pas aimé Los Thuthanaka. Je suis avec attention et j’aime pourtant Elysia Crampton depuis ses débuts en 2008. La voir rejointe par son frère guitariste Joshua Chuquimia Crampton m’excitait particulièrement. Mais je ne trouve pas la rencontre des collages de l’une et de la guitare de l’autre particulièrement féconde. J’ai l’impression que ces deux éléments rentrent plus en tension qu’ils ne sont complètent. L’espace sonore est trop dense et saturé, les morceaux sont trop longs et linéaires. Bref mes oreilles sont fatiguées.

Et que dire de Lux. J’ai vécu mon écoute du dernier Rosalía comme une forme d’Adieu à la pop. C’est un album audacieux et ambitieux, mais inaudible pour mes oreilles actuelles. Tout simplement impossible d’écouter plus de deux morceaux d’affilée. Il n’y aura rien de strictement pop dans mon top.

25 Emer – Fog

Exotic Gardens – Morning Dubs

Je commence ce classement avec deux exemples de dub électronique qui font plaisir.

Fog est le premier album de Marija Rasa Kudabaitė sous l’alias Emer. C’est du dub-ambient solaire et tranquille, avec des touches neo-soul et chill-out. Les arrangements sont magnifiques, hyper détaillés, et il y a ce qu’il faut de légère dissonance et de basses biscornues pour qu’on ne s’assoupisse pas. On y trouve aussi des touches de glitch très appréciables.

En comparaison, Morning Dubs est moins élégant, plus simple, mais c’est aussi une belle pièce émotionnelle. Exotic Gardens, son auteur, est le curateur d’une de mes émissions préférées sur NTS, Rockets Delight, et l’un des deux membres de Peaking Lights. Morning Dubs, son premier LP officiel, est une petite collection de jams électroniques sans grande prétention — la palette sonore y est restreinte et répétitive — mais qui touche droit au cœur. Tout se tient bien et les mélodies sont superbes.

24 Gingerbee – Apiary

Apiary est un album Internet, fruit de la collaboration d’un petit groupe de musiciens ne se connaissant pas IRL. Ils ont passé des centaines d’heures sur Discord à s’échanger des fichiers, à faire des partages d’écran, à assembler ce joyeux foutoir comme ils pouvaient. Le résultat est un mini-album de 22 minutes mélangeant pop orchestrale, screamo, bossa et J-pop. Il se dégage d’Apiary une bonne humeur de dingue, à mille lieues de ce qu’est devenue la majorité de la musique Internet — à savoir un marché tristement ennuyeux entre producteurs d’intrus à la chaîne et chanteurs/MCs sans acolytes. Là, on sent le kiff et le talent de partout. C’est réjouissant.

23 Hakita – “Tennis, Everyone?” — A Tribute to the Late, Great James O. Incandenza

Un album qui fait ouvertement référence à Infinite Jest de David Foster Wallace attire forcément mon attention. Et ça m’a amené ici à plonger dans un délire breakcore et drill’n’bass comme je ne l’avais pas fait depuis longtemps. Et tout s’est bien passé, grâce notamment à pas mal de mélodies bien trouvées, à un sampling inventif et à des respirations bienvenues — Hakita a exploré bien d’autres genres par le passé et ça s’entend. Bien sûr, puisqu’on parle de ça, il y a des breaks déments, des murs d’effets tarabiscotés, des saturations extrêmes qui sont — et ce n’est pas toujours le cas ailleurs — au service de la composition. Signe que ce disque est bon : j’ai eu envie de réécouter plein de breakcore. Probable que ça ne dure pas très longtemps.

22 Turquoisedeath – Guardian

Cacola – Azazil-X

Outre Gingerbee, dont j’ai parlé plus haut, voici un autre exemple de ce que Internet peut produire de meilleur. Il s’agit ici de dance music par deux producteurs qui donnent l’impression de n’être jamais allés en club, de n’avoir jamais fait de soirée. C’est assez désarçonnant et en même temps d’une fraîcheur extrême : la club culture est traitée comme dans la vaporwave, en mélangeant tout et n’importe quoi — jungle, ambient, brostep, EDM, trance commerciale, deep house — dans des compositions qui se contrefoutent des codes en vigueur et d’un usage quelconque en dj set.

Les mecs surfent sur leur DAW sans se poser de questions, reproduisent frénétiquement les tricks vus dans des tutos YouTube et ne renoncent à rien, à aucun kiff possible. Ça atteint des niveaux de vulgarité et une compacité extrêmes, le tout dans un état d’euphorie permanent, à la limite du soutenable et du comique. Je salue le panache et une forme de talent pas comme les autres.

21 Oneohtrix Point Never – Tranquilizer

Mes dernières années avec OPN ont été mouvementées. Replica, R Plus Seven et Garden of Delete avaient exercé, entre 2011 et 2015, une fascination totale sur moi — mélange de vertige conceptuel et de plaisir formel brut. OPN était pour moi le plus grand musicien de son temps. Puis il y a eu Age Of en 2018, que je déteste en bonne partie, puis des BO pas très stimulantes pour les frères Safdie et deux albums plus modestes, plus branchés pop (Magic OPN et Again), que j’apprends tout juste à apprécier. Tranquilizer est arrivé en 2025 avec un titre annonciateur, puisque c’est l’album qui m’a réconcilié avec Daniel Lopatin, qui m’a fait accepter et aimer un disque de lui qui ne soit ni génial ni révolutionnaire. Retour à un centre de gravité new age, ambient et vaporwave, zébrures de post-trance, quasi-disparition des voix et des guitares : Tranquilizer est un disque cocooning, sans concept, qui n’a rien à dire sur le monde et qui campe sereinement sur ses acquis avec une nostalgie assumée — il pourrait sans mal s’agir de chutes de studio de Replica ou R Plus Seven. Je ne suis pas certain que Tranquilizer soit meilleur que ses prédécesseurs (en particulier Again qui grandit à chaque écoute), mais mon intérêt n’est pas là : je me suis attaché à celui-ci, et ça fait du bien de renouer.

20 Ichiko Aoba – Luminescent Creatures

Ulla – Hometown Girl

Deux albums entre folk et ambient que j’ai beaucoup écoutés avec ma fille le soir, avant de s’endormir. Hometown Girl est un splendide enregistrement de folk approximatif, plein de chaleur et de vibrations. Le tempo est lent et les morceaux vont parfois jusqu’à se figer en glitchs contemplatifs. C’est admirable. Le dernier album d’Ichiko Aoba est du même acabit, d’une douceur extrême : des folk songs subtiles à demi cachées derrière des traînées de reverb et un mixage tout en retenue.

19 Model/Actriz – Pirouette

J’ai beaucoup aimé ce deuxième album de Model/Actriz, qui s’inscrit dans un sillon bien creusé de dance-punk angoissé. J’aime beaucoup l’agressivité contenue de Pirouette, son caractère tendu, conflictuel, qui n’explose jamais. Il en ressort une frustration palpable, une violence pas du tout libératrice. Magnifique qualité d’enregistrement et de mixage, qui plus est.

18 Kim Hiorthøy – Ghost Note

Martin Brandlmayr – Interstitial Spaces

Ghost Note est un titre inattendu pour un album comme celui de Kim Hiorthøy, qui est avant tout atmosphérique. Les ghost notes sont ces éléments rythmiques (de batterie, de percussion, de guitare) quasi imperceptibles en tant que tels, mais qui apportent groove, swing, texture et caractère vivant à la musique. Pour qu’il y ait des ghost notes, par contraste, il faut qu’il y ait des notes fortes avec lesquelles elles s’articulent. Or ce qui n’est pas le cas ici. Ou alors faut-il considérer que cet album n’est fait que de ghost notes, de cet arrière-fond musical de notes discrètes et de frappes légères pas censées être nues ? Mais de quelles notes s’agit-il ? De quelles frappes ? Le texte accompagnant l’album entretient volontairement le flou : est-ce de la manipulation électronique de samples ou d’enregistrements réels ? Du physical modelling (c’est-à-dire de la synthèse logicielle simulant des instruments acoustiques) ? On ne sait pas, mais le digital est annoncé au cœur de la démarche. Musicalement, on entend des boîtes à musique, des xylophones, des cuivres, qui rappellent autant la pop naïve de Maher Shalal Hash Baz que les traitements de pointe d’Akira Rabelais ou certains passages de Drukqs. C’est déroutant et planant, une sorte de petit orchestre enfantin coincé dans un monde virtuel.

Interstitial Spaces joue sur le même trouble, la mélodie et le côté enfantin en moins. Batteur du fabuleux groupe Radian, Brandlmayr collecte et réagence ici des échantillons de musiques, d’extraits de films, de pubs, d’enregistrements naturels qui ont comme point commun d’être vides, creux, dénués d’intérêt propre. Des couches de silence s’empilent et il reste forcément beaucoup de blanc, mais aussi des bribes de discussion, des effets sonores, des roulements percussifs qui, sur le second titre, s’agglutinent pour former un amas chaotique et frontal. Ce disque aurait lui aussi pu s’appeler Ghost Notes. Son dépouillement extrême et son abstraction n’en possèdent pas moins une réelle valeur musicale (pensez Aaron Dilloway, Jason Lescalleet, etc.).

17 Tortoise – Touch

Pour la petite anecdote, avant la publication de cet article, j’avais mal compté mes albums et me suis retrouvé avec un top 24. Pourquoi pas, après tout, mais j’ai décidé de repêcher quand même un disque. Ce fut celui-ci. Et en le réécoutant, il a fini par grimper dans le classement. Tortoise est quand même un sacré groupe. J’ai d’abord été peu séduit, un peu comme pour son prédécesseur vieux de neuf ans, par son côté énergique et ses guitares anguleuses. Puis je l’ai laissé tourner plusieurs fois à bas volume. C’est en fait toujours un album de Tortoise : compliqué sans jamais être abscons, sensible sans céder à l’émotion. C’est toujours du post-rock, mais pas au sens de Godspeed, Mogwai et compagnie — au sens de Tortoise, tout simplement. Avec de superbes musiciens qui jouent du rock mais hésitent toujours, ici à faire du jazz, là du krautrock, ou du disco électronique avec ce mélange inimitable de timidité, d’amusement et de pincements mélancoliques.

16 Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko – Гільдеґарда

Brìghde Chaimbeul – Sunwise

Deux disques qui poursuivent les affinités bien connues entre drone et musique ancienne.

Гільдеґарда est une splendide relecture de deux compositions de la mystique compositrice du XIIᵉ siècle Hildegard von Bingen. Heinali et Andriana-Yaroslava Saienko s’appuient sur ces pièces, mais les contournent, improvisent et dépassent les partitions originales grâce à des techniques vocales traditionnelles ukrainiennes et à un usage précieux du synthétiseur modulaire.

Sunwise est également une belle relecture moderne du répertoire traditionnel et ancien. Brìghde Chaimbeul, avec sa petite cornemuse écossaise, déploie de grands drones ondulants et des mélodies entêtantes à la Steve Reich. Puis on remet pied à terre : les tonalités folkloriques reprennent le dessus et Sunwise se transforme en disque de danse intense et vivifiant.

15 Anna Högberg Attack –Ensamseglaren

Neptunian Maximalism – Le Sacre du Soleil Invaincu

Moor Mother & Sumac – The Film

Autres affinités électives. Le dialogue qui s’instaure dans ces trois disques entre doom et drone metal d’un côté, jazz et improvisation de l’autre, est d’une grande fertilité. Ces deux genres viennent en parfait contrepoint l’un de l’autre : le jazz prévient le doom de l’immobilisme, tandis que le doom apporte un ancrage et une profondeur à des développements instrumentaux qui pourraient autrement sembler fuir en avant.

Le premier exemple est celui d’Anna Högberg, saxophoniste à la tête ici d’un imposant double sextet naviguant entre musique contemporaine, jazz-rock, big band chelou et lourdes saturations. Son album est court, exigeant, dense, varié — en un mot superbe.

Ensuite les Neptunian Maximalism, dans leur deuxième album au très beau titre, interprètent trois ragas hindoustanis avec leur propre grammaire, incluant riffs monumentaux, leads psychédéliques et paysages ambient. Au centre, une longue et merveilleuse plage de sitar nimbée de feedbacks inquiétants. Contrairement à l’album d’Anna Högberg, ce disque réclame patience et lâcher-prise : il est long, prend son temps et ne révèle ses secrets que progressivement.

Dernier exemple de cette rencontre stylistique fructueuse avec Moor Mother, qui se doit, d’une manière ou d’une autre, d’apparaître chaque année dans mon top. Ici, elle collabore avec le supergroupe Sumac, composé de vétérans du post-hardcore. Sumac est déjà en soi un projet difficile à appréhender : du drone metal austère mais capable des séquences les plus chaotiques et hors structure. Y ajouter les collages sonores, les effets anxiogènes et la poésie post-coloniale de Moor Mother n’apporte évidemment pas de clarté supplémentaire. Je ne dirais pas que The Film est absolument abouti — il l’est moins que les deux disques précités — mais il contient de merveilleuses trouvailles tourmentées, surtout dans ses moments les plus minimalistes.

14 Klein – Thirteen Sense

Klein – Sleep With A Cane

Klein est l’une des productrices les plus intrigantes de son temps et, honnêtement, nombre de ses albums m’ont laissé complètement sur le carreau. Je pense qu’il faut les aborder comme de la musique concrète revisitée et, pour cela, être capable de se détacher entièrement de ses processus classiques d’écoute — analyse des structures, repérage des mélodies et des timbres — ce que je n’ai pas su faire jusque-là. Je vais pourtant tôt ou tard réécouter l’intégralité de sa discographie, car ses deux sorties de 2025 m’ont chacune touché à leur façon. Thirteen Sense poursuit la voie étrange empruntée par Marked en 2024 : faire du collage à partir de metal et de saturations. En tant que producteur, ça m’intéresse — j’essaie moi-même d’amener des sensations rock et metal, des guitares, dans une musique faite exclusivement sur ordinateur. Mais Thirteen Sense ne m’apporte aucun enseignement : ce que fait Klein est trop bizarre. Des tapis de guitares qui se bouclent péniblement, buggent, des samples de percussions qui bégaient et bavent, des trous ambient inopinés, des effets lo-fi rappelant les pires MP3 (il n’est pas impossible que Klein ait volontairement dégradé ses sources voire utilisé des simulateurs de MP3). Rien n’essaie de faire illusion : tout cela n’est qu’un rêve de guitares et de rock sans charpente. Et je crois que j’aime bien.

Tout autre ambiance sur Sleep With A Cane, superbe mixtape planante dont la première partie, notamment, est somptueuse et me rappelle un peu le Endless Summer de Fennesz. Puis, en douceur, la rêverie digresse, devient plus abstraite, un peu moins intéressante aussi à mon goût. Il faut dire que c’est excessivement long (90 minutes). Aucun problème cependant à s’arrêter avant la fin.

13 Polygonia – Dream Horizon

Dream Horizon est la première sortie de l’étoile techno Polygonia à vraiment me parler. Aucun doute : elle excelle depuis des années dans le sound design, la programmation rythmique et possède bien d’autres talents — de chanteuse et d’instrumentiste jazz notamment — mais jusque-là, je n’avais trouvé aucun EP ou LP d’elle qui m’ait réellement séduit (à part son essai le plus psychédélique, Living Patterns, et encore pas tous les titres).

Sur Dream Horizon, rien de réellement nouveau, mais Polygonia y rassemble la plupart de ses facettes avec clairvoyance et intelligence, et toujours une maîtrise impeccable de la grammaire électronique : kicks propres et précis, charleys ciselées, superbe gamme de synthés fastueux et scintillants. Dream Horizon est une ode à la musique électronique où les influences electronica de Plaid, les touches jazz et minimales se mêlent à des développements technoïdes perchés, dans lesquels les rythmes foisonnent — techno, house, bass, ghetto, expérimental — avec toujours cette élégance, cette classe propres à Polygonia.

12 Hesse Kassel – La Brea

CandelaBro – Deseo, carne y voluntad

Huremic – Seeking Darkness

Retour à la post-adolescence : voici trois albums qui m’ont replongé dans l’ambiance émotionnelle de la fin des années 1990 et du début des années 2000, avec du post-rock, du post-hardcore, de l’indie rock, des structures prog et une sensibilité emo. Tout cela dans chacun des trois disques ambitieux présentés ici.

La Brea est le premier album du groupe chilien Hesse Kassel, et il affiche une qualité et une maturité épatantes. Un peu comme si Godspeed You! Black Emperor avait élargi son spectre, débordant d’un côté sur de l’indie pop et de l’autre vers du hardcore et du noise rock. Il faut beaucoup de souplesse pour maîtriser et exécuter toutes ces musiques, et beaucoup de talent pour les intégrer dans des compositions cohérentes. La Brea ne manque ni de l’un ni de l’autre.

Autre groupe chilien, autre proposition hispanophone de post-rock au sens très large : Deseo, carne y voluntad sonne un peu plus pop et adolescent que La Brea, mais aussi plus fougueux, notamment dans ses digressions jazz-rock étonnamment maîtrisées ou ses passages quasi ska-punk. Il y a des cuivres un peu rébarbatifs à mon goût, mais c’est un détail.

Le troisième exemple de ce post-rock d’une étonnante vitalité ne vient pas du Chili, mais de Corée du Sud, et l’angle d’attaque est cette fois bien différent. Seeking Darkness est un disque « trompe-l’oreille ». À ma première écoute distraite, j’ai été impressionné par la narrativité de ce qui me semblait être un groupe aux idées riches et à la formation plutôt classique. Il s’agit en réalité du projet d’un seul homme qui, surtout, manipule quasi exclusivement des samples. Évidemment, en y prêtant plus attention, on reconnaît les boucles de batterie un peu répétitives et inexpressives, mais le travail reste monumental et bluffant. Esthétiquement, on est proche de Bark Psychosis ou du Boredoms dernière période — des références qui me sont très chères et dont Huremic se rapproche un petit peu, ce qui est déjà beaucoup.

11 DJ Haram – Beside Myself

DJ Haram s’est fait connaître en solo en 2019 avec un EP sur Hyperdub. Avec Moor Mother, sous le nom 700 Bliss, elle a sorti un EP en 2018 puis un album mémorable en 2022. Plus rien depuis jusqu’à Beside Myself. Zubeyda Muzeyyen n’est donc pas prolifique comme Moor Mother, mais elle partage la même énergie sauvage et la même folie expérimentale.

Beside Myself est un premier album qui n’a en effet pas l’air d’avoir été longuement bichonné ou mûri : on est au contraire dans une création brute, un peu dingue, comme sur le morceau Sahel, qui accélère et ralentit un break jungle comme un enfant qui découvre le fader de pitch d’une CDJ. C’est parfois un peu extrême, mais sur la plupart des morceaux, c’est simplement jouissif. S’y entrechoquent clubbing dissident (Jersey club, grime, juke), spoken word, influences orientales et décharges noise. Bel exutoire bizarre.

10 Lausse The Cat – The Mocking Star

Le plus difficile pour moi avec cet album a été de dépasser les premières dizaines de secondes, de ne pas zapper en me disant avec assurance : « ce n’est pas pour moi ». Il faut dire que j’entretiens un rapport très distant avec l’univers nu-soul et jazz-rap dans lequel Lausse The Cat s’inscrit. J’ai appris qu’il s’agissait d’un MC anglais ayant sorti un EP il y a sept ans (The Girl, the Cat & the Tree), devenu culte dans son milieu. Un type qui publie tous les cinq ans sur Instagram, ne répond à aucune demande d’interview et ne laisse pas savoir à quoi il ressemble. Son premier album a été annoncé sobrement deux jours avant sa sortie, après des années de silence.

Deux choses complémentaires sont à dire sur The Mocking Star. D’abord, qu’il est d’une douceur extrême. Le curseur du soft y est poussé jusqu’à la butée : voix parlées ou chuchotées, chœurs lointains, instruments acoustiques ou numériques joués avec une retenue extrême. Le mixage est chaud, coloré, compressé avec respect. J’ai lu à plusieurs reprises qu’il s’agissait de rap lo-fi : je ne comprends pas ce contresens. C’est au contraire complètement hi-fi, mais d’un hi-fi joliment daté — pensez à Maxwell ou D’Angelo, par exemple.

La seconde chose, la plus importante à mon sens, est le niveau exceptionnel de composition et d’arrangement. Exceptionnel de justesse, de variété et de douce folie, avec des titres complexes et magnifiquement écrits. Le fil rouge de l’élégance, lui, n’est jamais perdu.

9 Jakob Ullmann – Solo I / IV

Grand voyage mental proposé ici. Jakob Ullmann est un maître du minimalisme extrême, et sa dernière composition le confirme. Il paraît qu’il s’agit d’une pièce pour flûte (jouée par Rebecca Lane), suivie d’une composition pour contrebasse (Jon Heilbron) : je n’y entends que des souffles et des frottements indistincts, noyés dans des réverbérations naturelles et des traitements mystérieux.

C’est profondément abstrait et d’une haute teneur spirituelle. Cela m’évoque les films de Tarkovski. Ce qui frappe le plus est cette impression de présence vivante, mouvante, qui nous entoure et nous enveloppe. À écouter impérativement sur un système immersif.

8 Imperial Triumphant – Goldstar

J’ai éprouvé pendant plusieurs années une forme de dégoût vis-à-vis de l’actualité metal. J’avais l’impression d’une surenchère perpétuelle : des groupes toujours plus techniques, complexes, puissants, enchaînant les tours de force sans que grand-chose ne passe encore en termes d’émotion ou de vision neuve. À court d’idées, beaucoup semblaient se réfugier dans la démonstration de compétences. Je ne sais pas si quelque chose a changé récemment ou si c’est simplement ma perception qui a évolué. Peut-être que chaque amateur de metal traverse un jour ce moment-là (j’en ai vu dire la même chose que moi pour d’autres périodes que les miennes). Toujours est-il que, soit le metal se porte bien, soit mon seuil d’exigence s’est abaissé. De nombreux disques de 2025 m’ont donné le sourire par leur fraîcheur et leur audace. Goldstar d’Imperial Triumphant est celui qui m’a le plus bluffé. Étiqueté « technical » et « dissonant » death metal — deux sous-genres souvent enclins aux gesticulations stériles — Goldstar est en réalité un disque inclassable. Une sorte d’anthologie du death metal croisé avec des éléments incongrus, rappelant parfois la démarche de Mike Patton avec Mr. Bungle. Oui, c’est technique, tortueux, impressionnant, mais au service d’une approche jubilatoire et aventureuse du metal, oscillant entre le carnavalesque et le réellement inquiétant. On y trouve aussi de superbes passages plus contemplatifs, sans tomber dans le cliché du pont acoustique ou de la voix claire larmoyante.

7 Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Je sors de ma caverne. J’ai appris en 2025 que Bad Bunny était l’artiste le plus écouté au monde. Je n’avais aucune idée de qui c’était. Je n’avais jamais entendu parler de lui. Très bien. Je ne connais donc rien de ses immenses succès précédents, mais je n’ai rien à reprocher à son dernier album, bien au contraire : c’est du bel ouvrage. Un mélange de trap et de reggaeton incroyablement bien produit et chanté, avec des compositions astucieuses, fines, efficaces, et des hommages pas du tout vains à la musique traditionnelle portoricaine. Ça s’écoute d’une traite, et je me suis surpris à beaucoup, beaucoup le remettre.

6 Unspecified Enemies – Romance In The Age Of Adaptive Feedback

Unspecified Enemies est un vieux projet electro dont les deux membres ont été particulièrement actifs autour de l’an 2000. Romance In The Age Of Adaptive Feedback est le retravail, par l’un des deux membres, Louis Moreno, de sept démos composées à l’époque. Et c’est superbe. Un mélange d’electro-funk, de house et de techno ultra sexy, avec une ambiance de dingue et ce qu’il faut de manipulations pour rendre l’ensemble un peu creepy, et donc addictif (par exemple ces voix dépitchées complètement obsédantes, les séquences FM un peu fausses, les harmonisations sauvages de chords). Indispensable pour tout amateur de Drexciya ou, plus récemment, de Skee Mask (deux styles différents qu’Unspecified Enemies embrasse d’un même geste).

5 Perila – Omnis Festinatio Ex Parte Diaboli Est

Carrier – Rhythm Immortal

Très prolifique jeune artiste russe installée à Berlin, Alexandra Zakharenko a sorti son dernier album sur le vénérable label West Mineral Ltd. C’est une merveille de noirceur, quelque part entre dream-pop, dark ambient et trip-hop squelettique. Je pense à Grouper et à Actress, mais dans un horizon encore plus sombre et décharné. On retrouve une ambiance similaire chez Carrier, dont les influences vont davantage chercher du côté du club (dubstep, drum’n’bass, dub techno), mais dont il ne reste ici qu’un désert de percussions éparses, de pads et de sonorités lo-fi (bruits blancs, craquements de vinyle). L’album est du reste superbement construit. Il y a beaucoup d’autres disques sortis en 2025 qui auraient pu s’ajouter à ces deux-là. J’ai remarqué que la zone tampon entre électronique minimaliste sombre et pop spectrale et expérimentale était de plus en plus fréquentée. C’est loin d’être une mauvaise chose.

4 Richard Dawson – End of the Middle

Il n’y a pas beaucoup de songwriters folk que je n’aime plus que Richard Dawson, même si sa voix peut parfois être un peu éreintante, même s’il y a chez lui quelque chose d’à la fois rugueux et impudique qui ne met pas totalement à l’aise. Eh, ce n’est pas du folk pour produits laitiers et lessives parfumées.

On avait laissé Dawson en 2022 avec un opus monumental, The Ruby Cord, aussi riche dans son instrumentation que monstrueux dans sa structure (avec un titre d’ouverture de plus de quarante minutes). End of the Middle paraît à côté bien modeste : orchestration minimale, rustique, duo guitare-batterie un peu cheap, seulement accompagné de temps en temps d’une clarinette dingo. Les morceaux sont courts, le propos plus resserré. Et pourtant, le charme n’en est pas moins irradiant. Toujours ces incroyables mélodies biscornues, ces textes bouleversants entre chroniques quotidiennes et vertiges existentiels. La forme est simplifiée, le fond pas du tout.

3 Elliott Galvin – The Ruin

Patricia Brennan – Of the Near and Far

Qu’est-ce que le jazz ? C’est une question qu’il convient de se poser quand, comme sur ces deux disques, on en est semble-t-il parfois loin, mais que c’est pourtant l’appellation que l’on retient finalement.

The Ruin d’Elliott Galvin évoque des paysages post-rock, RIO (Rock In Opposition) ou dark ambient. Of the Near and Far de Patricia Brennan fait souvent penser à de la musique contemporaine, avec ses cordes et son approche méthodique de la composition (les structures harmoniques sont ici des traductions de données astronomiques — je n’irai pas plus loin dans le délire) ; on y retrouve aussi vibraphone, guitare et synthé modulaire pour brouiller la vision d’ensemble. Et pourtant, je les classerai comme les deux plus beaux disques de jazz que j’ai écoutés en 2025. Car du jazz, il reste ici la pratique instrumentale extravertie et la passion du dialogue. On voyage à travers ces différents styles grâce à la narration de ce langage instrumental riche et spontané, à côté duquel beaucoup de musiques paraissent bien fades et inertes.

2 Oklou – Choke Enough

Tellement de choses ont été dites sur Oklou que je ne vais pas en rajouter des tartines et répéter ce que tant d’autres ont déjà écrit. Moi, ce que je retiens avant tout, c’est la richesse complètement délirante de ces petites compos « in desperate need of drums », comme l’écrivait sans humour un type sur Rate Your Music (sa critique se résumait à ces cinq mots, et ça me fait toujours rire).

Évidemment, je ne pense pas que Choke Enough manque de percussions ; au contraire, leur quasi-disparition laisse toute la place pour mettre en valeur cet usage prodigieux des séquenceurs, arpégiateurs et VST modernes. Il y a du Kate Bush là-dedans, du bébé Kate Bush nourri aux RPG. On écoute, on réécoute, encore et encore, et l’émotion est toujours là.

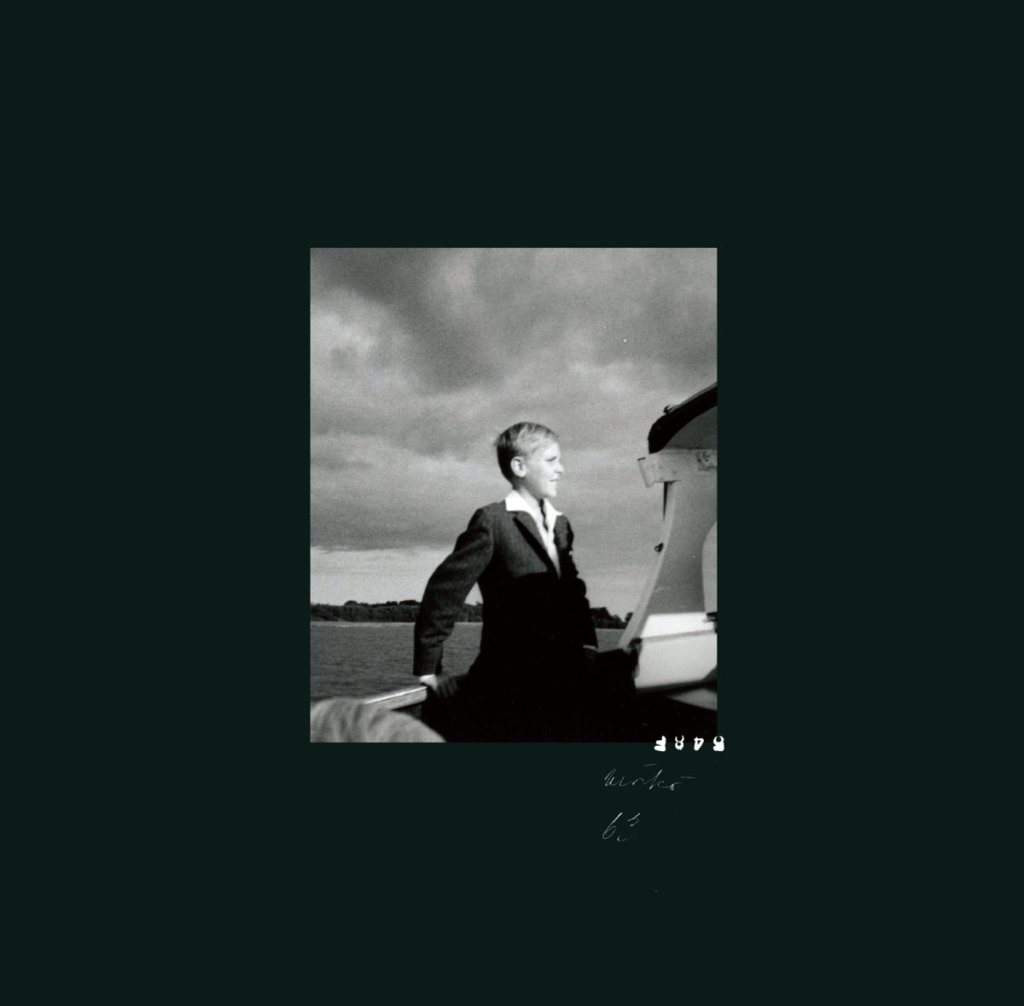

1 F7 – Lost In Flower

Ce n’est pas sans un certain plaisir que je dévoile un album de l’année qui n’apparaît dans aucun top et qui, même, n’a fait l’objet d’aucune chronique sérieuse en ligne. F7 est le dernier projet à voir le jour sur le passionnant label techno Acting Press, dont l’acteur le plus connu est peut-être PLO Man. F7 est la réunion d’All Rest No People, cofondateur du label, et d’un certain Downtown Solutions. Lost In Flower est leur premier ouvrage.

Il s’agit d’un triple vinyle qui m’a scotché dès les premières minutes et qui, après l’avoir poncé dans tous les sens, continue à m’envoûter du début à la fin. Très vite, à propos de cet album, j’ai pensé à la magie. C’est vrai : c’est un disque composé de quinze titres finalement assez simples, tout du moins construits à partir de peu de pistes, souvent répétitives et limpides, avec peu de traitements ultérieurs (pas d’effets ésotériques ou de chaînages complexes) ; et pourtant, il y a un processus mystérieux à l’œuvre qui rend cet album éblouissant et ensorcelant.

Il y a d’abord cette ambiance générale assez brumeuse, avec un master totalement déconnecté de l’époque : sonie très faible (il faut beaucoup monter le volume pour entendre quelque chose), douce patine de saturation, aigus en retrait, léger bruit de fond. Ça ne serait pas bien différent si on parlait d’un enregistrement de pagan black metal.

Puis il y a cet univers sonore à la fois si singulier et si ouvert, qui renvoie à un temps où la techno n’existait pas encore comme empilement de sous-genres balisés et calibrés, mais comme une promesse futuriste de liberté. Très vite, Lost In Flower m’a fait penser à ma découverte de More Songs About Food and Revolutionary Art il y a une vingtaine d’années : l’émotion immédiate des claviers tristes ; les compositions sans tempo ou rythme fixe explorant le downtempo, l’ambient, le club ; la palette instrumentale essentiellement synthétique qui ne laisse de réelle place ni aux voix, ni aux instruments classiques, même samplés.

Certes, le futurisme de Carl Craig s’est mué ici en rétrofuturisme, voire en repli sur soi : la techno n’est plus l’avenir, elle est devenue le familier. Ainsi, F7, avec ce même univers machinique post-Detroit, donne cette fois l’impression de faire une musique intimiste, de chambre, qui explore ses propres humeurs plutôt que celles du monde.

Le troisième vinyle se teinte lui de dub techno. Basic Channel n’est pas loin. Des références monstres que j’assume totalement car j’y vois exactement la même qualité.